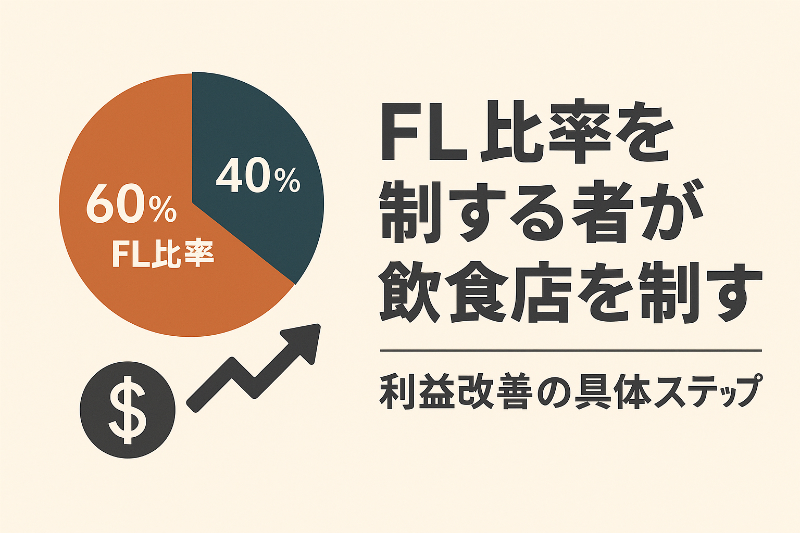

飲食店の経営改善において「FL比率」は避けて通れない重要指標です。

FLとは「Food(食材原価)」と「Labor(人件費)」の頭文字を取ったもので、これらが売上に占める割合をFL比率と呼びます。

適正なFL比率は一般的に55~65%とされていますが、個人店ではこれを意識せずに経営しているケースも少なくありません。

FL比率を把握し、適切に管理することが、飲食店の利益体質を作る第一歩なのです。

1. FL比率の「基本のキ」|あなたの店は健全ですか?

まず、自店のFL比率を確認しましょう。

【FL比率の計算式】

FL比率 =(食材費 + 人件費)÷ 売上高 × 100(%)

例えば、月商300万円のお店で、食材費が90万円、人件費が100万円だとすると…

FL比率 =(90万+100万)÷ 300万 × 100=63.3%

この数値が65%を超えると、利益が圧迫されている可能性が高くなります。

✅ ポイント

FL比率は「単体」ではなく「売上とのバランス」で見るべきです。「売上が減っても人件費を下げられない」時期は特に注意!

2. FL改善の具体ステップ①|まずは「F(フード)」を見直そう

【食材原価を抑える3つのステップ】

① ロスの把握と削減

日々の仕込みで、無駄に捨てている食材はありませんか?

「1日あたり何グラムのロスがあるか」など、定量的にチェックすることが大切です。

② メニューの見直し

原価が高すぎる人気メニューは、思い切って価格改定や内容調整を検討しましょう。

→ 例えば「海鮮丼」は原価がかさみがちですが、副菜との組み合わせで客単価を上げることができます。

③ 仕入れ先の見直しと交渉

同じ品質でもコストが安い仕入れ先はあるか?

一括仕入れや、支払いサイトの交渉も重要な手段です。

💡 補足情報:

「食品ロス」を減らすとSDGsにも貢献できます。社会的なアピールとしても有効です。

3. FL改善の具体ステップ②|次に「L(レイバー)」を効率化せよ

【人件費を適正化する4つのアクション】

① シフトの精緻化

「なんとなくこの時間は2人必要」といった勘に頼るのは卒業しましょう。

来店データに基づいた「ピーク時間の人員最適化」が鍵です。

② 業務の標準化・マニュアル化

新人でも一定のサービスが提供できる環境づくりを。

ベテランスタッフの負荷軽減にもつながります。

③ 多能工化・役割分担の見直し

調理も接客も一人二役できるようにトレーニングを行う。

→ 繁忙時間帯だけ短時間で入るパートの活用など、柔軟な人材運用も検討を。

④ 売上に比例したインセンティブ制度の導入

「売上〇万円超えで〇〇円支給」など、モチベーションと連動した仕組みはスタッフの意識改革にもなります。

4. FL以外のコストにも目を向けよう

FLは大きなコスト項目ですが、他の固定費や販管費にも改善余地はあります。

- 家賃交渉や移転検討(家賃比率は10%以下が理想)

- クレジット決済手数料の見直し

- 広告費の投資対効果(ROI)を測定する仕組み

📊 飲食店の利益構造は「少しの工夫」で大きく変わる可能性があります。

5. 最後に:FL改善のゴールは「お客様満足と利益の両立」

FLを削ることに集中しすぎて、料理やサービスの質が落ちては元も子もありません。

理想は「適正なFL比率」を維持しながら、「お客様がまた来たいと思う価値を提供すること」です。

接客力やメニュー提案力を高めることも、FL改善と並行して取り組むべきポイントです。

弊社では、観光施設・宿泊施設・飲食店・レストランまで、地域に根ざした事業様を対象に、ネット集客・SEOを軸とした販売促進のコンサルティングを提供しております。施設のリピート率を高めるため、ホームページ構築・SNS活用・宿泊予約導線やビジター動線をトータルで設計。宿泊施設や飲食店の集客において、地域における“まちおこし”の観点もふまえ、他にはない価値づくりで「選ばれる施設」へと導きます。まずは専門のコンサルタントが現状分析から手厚く支援。貴施設の強みを活かし、販売促進に直結する施策をともに実践していきます。