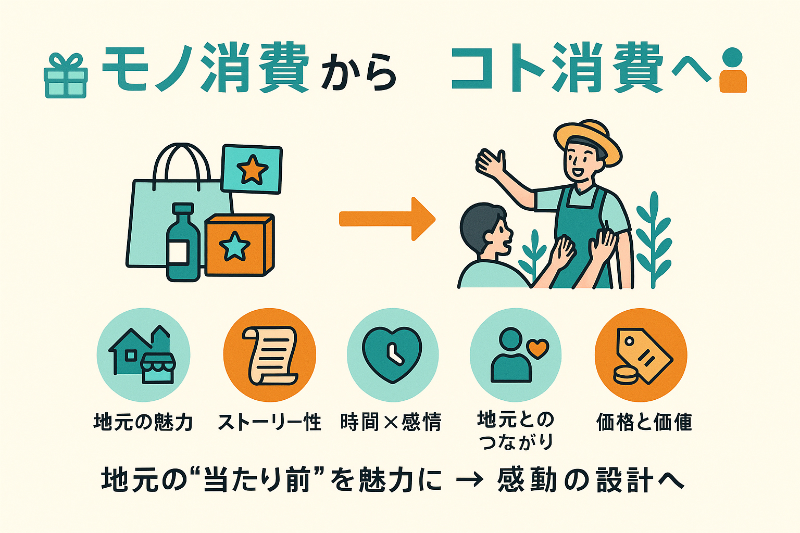

近年、観光消費のトレンドは「モノ消費」から「コト消費」へと大きく変化しています。

土産物や記念品などの“モノ”を買うだけではなく、「その土地でしかできない体験」を重視する観光客が増加しています。

特にインバウンド(訪日外国人)や都市部からの国内旅行者は、「日常では味わえない体験」「地域とのつながりを感じる時間」を求めています。

そこで注目されるのが「体験型プログラム」です。

では、観光地で成功する“コト消費”型の体験プログラムとは、どのように作ればよいのでしょうか?

本コラムでは、成功事例を踏まえつつ、中小企業・小規模事業者でも取り組めるプログラム設計のポイントを解説します。

1. コト消費の本質とは何か?

「コト消費」は、「時間」や「経験」「感動」にお金を払う消費行動です。

例えば次のようなケースが該当します。

- 古民家での料理体験

- 地元漁師と一緒に行う朝市体験

- 地域の伝統工芸を学ぶワークショップ

- 農家民泊での収穫体験

こうした体験は、単なる商品購入とは異なり、

「人とのつながり」

「その地域でしかできない非日常性」

「ストーリー性」

が重要です。

背景には、消費者が“深く、濃く”旅先を知りたい・関わりたいというニーズがあるからです。

2. 体験型プログラム成功の5つの原則

観光地で体験型プログラムを設計する際、以下の5つの原則を意識しましょう。

① 地元の“当たり前”を魅力に変える

地元の人にとっては日常でも、旅行者には十分魅力的です。

例:

- 地元野菜を使った味噌作り

- 地域で親しまれている郷土料理の体験

- 季節の祭りの裏側見学

日常の中にある「非日常性」に気づくことが出発点です。

② ストーリー性のある設計

『ストーリーとしての競争戦略』で語られるように、ビジネスには「筋の通ったストーリー」が必要です。

体験の設計でも、

「なぜこの体験が生まれたのか」

「誰の想いがこもっているのか」

「その体験が地域にどう貢献しているのか」

という文脈が大切です。

③ 時間と感情のデザイン

『ワクワク体験マーケティング』にもあるように、人はワクワクする“コト”にお金を払います。

たとえば:

- スタート時に参加者の自己紹介で「つながり」を生む

- 体験の終盤に「感謝の手紙」や「記念品」などを用意

- SNS映えする写真スポットを必ず盛り込む

ワクワクは「設計」できるものです。

④ 地元との関わりを「演出」する

お客様は「地元の人と関わる」ことに価値を感じます。

農家や漁師、地元の主婦など、プロでなくともその地域を語れる人が登場するだけで、体験の価値がぐっと上がります。

お客様とのファーストコンタクトが印象を左右するとされています。

プログラムでも、最初の挨拶や会話で温かみを伝える演出が重要です。

⑤ “売れる価格”と“伝わる価値”のバランス

ただ高価では売れませんが、安すぎると“価値が伝わらない”という落とし穴があります。

価格設定では

「何が体験できるのか」

「誰と出会えるのか」

「どんな感動があるのか」

をセットで伝えましょう。

お客様に「買う理由」を言語化して伝えることがカギです。

3. 体験型プログラムを成功させるプロモーション戦略

SNSと口コミを活用するのはもちろんですが、最も効果的なのは「お客様の声の活用」です。

- 参加者の体験談をWebサイトに掲載

- SNSに写真を投稿してもらう仕組みを作る

- モニターツアーの感想をチラシに活用

また、『SUCCESs』フレームワークに従い、以下の観点で見直しましょう:

- Simple(シンプルか)

- Unexpected(意外性があるか)

- Concrete(具体的か)

- Credible(信頼できるか)

- Emotional(感情に訴えているか)

- Story(ストーリー性があるか)

4. 小規模事業者でもできる!ゼロから始める体験型商品開発

初めての方には、「モニターツアー」から始めることをおすすめします。

ステップ:

- 地元資源で面白いネタを探す

- 体験内容を紙に書き出す

- 仮の価格で参加者を集める

- フィードバックをもとに改善

- SNS・チラシで本格販売開始

小さく始めて、反応を見ながら改善する方法が、結果的に“失敗しない”道となります。

まとめ:観光の未来は「体験」にあり

少子高齢化・人口減少の時代でも、「体験」は人々を動かす力を持っています。

特に地方においては、「何があるか」よりも「何ができるか」が選ばれる理由となりつつあります。

「自社の体験が“お客様の人生の1ページになる”」

そんな意識で、地域資源を再発見し、新たな価値を形にしていきましょう。